伴田良輔 |日米ラブドール対談

-

ホーム

- 伴田良輔 |日米ラブドール対談

2025-06-27

米国人美術家ローリー・シモンズとの”日米ラブドール対談”

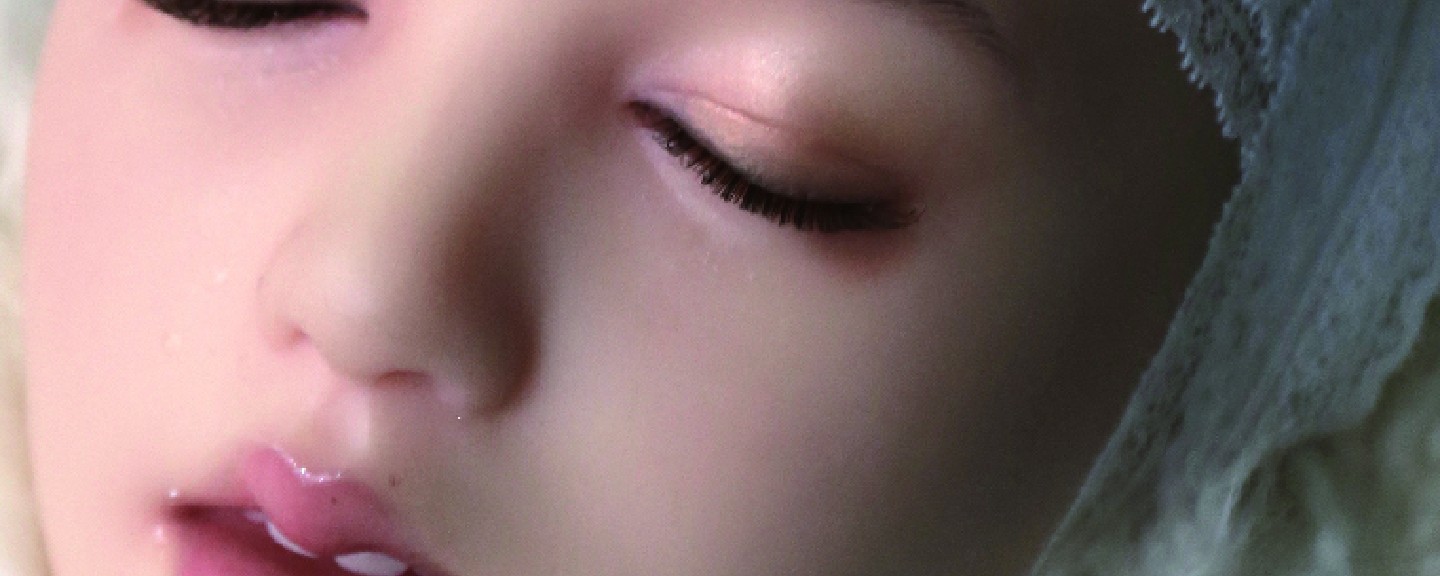

2010年の夏、「アリスマトニカ」という映画の撮影に入った。主演はオリエント工業からお借りした、しずかという人形である。ぼくはこのしずかに一目惚れし、とっさに「映画にしたい」いや「うごかしたい」と思ったのだ。ストップモーションの専門家である船本恵太さんに相談、実写部分との組みあわせによる世界初のラブドール主演映画の撮影がはじまった。

設定は2442年の未来世界から現代の東京にやってきて一人の女の子に接近する、思考能力のある美しいオートマトンというものだ。彼女が少女に伝えたいメッセージがあるが、言葉は喋ることができない。それは果たして伝わるのか?空気をざわめかせるようなミステリアスでバイブレーションに溢れた音楽は石原忍氏。15分弱の作品。そこから先はぜひ映像(2016年にDVD化)を見ていただきたい。

以下は日米ラブドール対談として「芸術新潮」に掲載された米国人美術家ローリー・シモンズとの対談の再録である。

人形に生命は宿るのか

ローリー・シモンズとの対話

(「芸術新潮」2013年6月号初出)

ローリー・シモンズは2009年に秋葉原を歩いていて等身大ラブドールのポスターと出会っている。その人形をショールームまで見に行って購入した。木箱の中に納められ、結婚指輪とともに届けられたラブドール花嫁は「純潔そのものだった」とシモンズは書いている(『THE LOVE DOLL:DAYS1-36」)。花嫁にシモンズは服を着せてやった。そして写真を撮りはじめる。

等身大ラブドールは高度な技術でコントロールされている。理想の乳房、ウエストを反映した造形による鋳型成型によるシリコン・ボディ。手脚はもちろん、指先まで動かすことができ、髪型、そして性器も変えられる。

“独身者の花嫁”としてのラブドールの歴史はさまざまあったが、シモンズが日本で出会ったフブドールは、そのひとつの完成形だった。

1950年代のマネキンデザイナー、ジャン・ピエール・ダルナのマネキンのように、ディスプレイ型の等身大人形に惹かれる傾向がぼくにはあったが、弾力のあるシリコンでできた「オリエント工業」のラブドールに出会い、衝撃を受けた。シモンズがラブドールの写真を撮りはじめたのとちょうど同じ頃、ぼくは、この等身大ラブドールを主演女優にして「アリスマトニカ」という短編映画を撮りはじめていた。ある目的によって作られた2442年の世界に住む人形が、現代の東京に住む女の子に会いに来るという物語である。

撮影現場にやってくると人形の位置が前の日から少し動いているように思えてドキッとすることがたびたびあった。いったい生命とは何なのだろうか?

レーモン・ルーセルの小説『ロクス・ソルス」(1914)の中に登場する、アカミカンスと呼ばれる特殊な液体の入ったダイアモンド型の水槽の中で一定の間隔ごとに浮上する人形とも人間とも判別のつかない女。同じ仕草を繰り返すことで、”死すべき運命”を定められた人間よりもむしろ人形のほうが「永遠」に近いところにいる。しかしそれはまた一方で「壊れた人間」でもある。フィラデルフィア美術館に設置されているマルセル・デュシャンの《(1)落下する水、(2)照明用ガス、が与えられたとせよ》(1946~66)を、厚い木のドアに穿たれた覗き穴から見た時の死の気配を忘れられない。仰向けに横たわった裸の女の左手が掲げ持ったランプのきらめきの人工的な永続性に比べて、生身に似せられた人形の身体はすでに生命を止めているように見えた。人形と人間は死を媒介に重なり合った、ひと続きのものなのだ。

どっちが生きているともいえない。

「Early Color Interiors!」、「Tourism」など、ローリー・シモンズの初期のシリーズの中に登場する玩具や腹話術の人形たちは、人間に似ているがあきらかに人間ではないものたちだ。

そのものたちが、いまにも動きそうに配置され、この世に似ているが「この世そのもの」ではない奇妙なランドスケープのなかに立っている。その光景はいつまで見ても飽きることがない。

今回のラブドールシリーズ(「THE LOVE DOLL」)は、日本で購入した等身大のラブドールがコネティカットの彼女の自宅に到着した日からはじまる。

36回にわたる人形とのフォトセッションである。撮影を続けることで、ゆっくりとラブドールがシモンズ家の中に入っていく。

新しい服や新しい場所で撮影されるたび、ラブドールがしだいに生気をおびてくる。それを見ながら、ぼくは「人形とは?」という問い、そしてそれと鏡合わせのようにある「人間とは?」という問い以前に「時間とは何か?」という問いが横たわっていることにも気づかされる。人間と人形の差をあいまいにするもの、あるいは分かつもの。それは時間という、いまだ科学的にも心理的にも深い闇の中にある不思議な感覚物なのではないだろうか。

ローリーシモンズx伴田良輔対談

伴田(以下H)『アリスマトニカ』の予告編を観てくださって、ありがとうございます。ぼくもシモンズさんの『The Music of Regret』(『悔恨のミュージック』金沢21世紀美術館蔵)が渋谷で上映されたとき観に行つています。

シモンズ(以下S)あなたの作品、全部観てみたいわ。もう出来上がっているの?

H はい、15分の短編で、人形の動きの部分はストップモーション撮影です。

S ラブドールは重いから、動かすのが大変だったでしょう。

H ええ。ローリーさんも作品集に書いていらっしゃるとおりですね。

S アシスタント2人に着替えや移動を手伝ってもらったのよ。

H 「THE LOVE DOLL:DAYS1-36」は、ラブドールが届いた日から始まる、ローリーさんと人形との関係についてのドキュメンタリーになっていますね。写真に添えられたコメントも、とても面白いです。

S 撮影期間中に書いた日記のようなものよ。そういう文章がふさわしいと思って。いずれにしても、ラブドールって特殊な存在でしょ。日本ではどのくらい知られているのかしら。アメリカではほとんどの人が知らなくて、すごくミステリアスに映ったみたいよ。でも、反応はとてもポジティブだったわ。セツクスドールだと理解した上で、日本から来たこの人形が私の生活に溶け込み、ある意味での“アメリカ人”になっていく過程に、興味を持ってくれた。

H 日本でも広く認知されはじめたのは最近ですよ。毎日撮影されていたのですか?

S いいえ。1週間以上間が空くこともあったわ。ひとつのシチュエーションで何カットも撮って、光の具合や構図を吟味して、いちばん良いものを選んだつもりよ。

H このクローズアップの写真、すごくいいですね。たくさん散らばったキャンディを前に、とても嬉しそうな表情をしている。

S 私もお気に入りの写真よ。「彼女はそれまであまいものを知らなかった」と書いたように、彼女にとっては何もかもが初めての体験なわけ。このシリーズで、私は人形にどんどん新しいことをさせたかったの。こっちのジュエリーに囲まれた写真も好き。ほら、顔を見て。わざと、子どもがいたずらでお化粧をしたみたいにしたの。

H かわいいですね(笑)。ローリーさんは、子どもの頃よく人形遊びをしたんですか?

S それほどでもないわ。私はおてんば娘だったから。人形が塀を飛び越えているおてんばな姿もちゃんと撮ったわよ。日常生活のさまざまなシチュエーションに人形を置いていくだけで、新しいアイディアがどんどん生まれてきたわ。そして、しだいに家全体が人形用の舞台セットというか「大き過ぎるドールハウス」に変っていった。

H 作品の中でも人形はほぼ等身大ですね。

S ええ、敢えて大きなプリントにしたの。

H ところで、本の見返しのこの絵は、10歳のときに描かれたんですね。これが、本の後半に収められている”芸者シリーズ”の原点になったんですか?

S いいえ、偶然なのよ。実は、私はこの絵のことをすっかり忘れていたんだけど、姉が誕生日プレゼントにくれたの。ずっと保管していてくれたのね。ちょうど、1体目のラブドールを手に入れた後だったものだから、作品集に載せることにしたわけ。

H 着物姿の女の子の絵ですが、少女時代に日本へ来たことがあつたのですか?

S ないわ、写真で見ていただけよ。ただ、当時から、着物とか桜はアメリカにも入ってきていたし、父が日本製のカメラを使っていたから、日本のことはよく想像していたわ。

H “芸者シリーズ”はかなり作り込まれていますが、撮影に時間がかかったでしょう?

S ええ。スタッフ5人がかりで、色違いの着物を着せてみたり、さんざん試行錯誤したわ。山を背景にして座っているこの写真は、まるで日本で撮ったみたいに見えるでしょ。月夜に、照明は使わず長時間露光で撮影したの。

H 創作の過程で、人形を家族や友達のように感じるようになりましたか?

S それはないわね。あくまでも人形は写真のための小道具、素材なのよ。

H 実は僕も同じです。人形は、ぼくにとってひとりの“女優”なんです。次は、等身大ラブドールによる文楽や能のような舞台をやるつもりですが、ローリーさんの今後のプロジェクトについても聞かせてください。

S ラブドールのシリーズについては、最初の人形はほぼ撮り尽くしたから、今後は2体目の撮影を続けていこうと思ってる。

男性の人形にも興味が湧いてきたので、医療用を含めて、どんなものがあるのかリサーチしているところ。それから、新しい映像作品も撮影中よ。ある女性アーティストの創作のプロセスを記録することで、芸術そのものについて、そして、年をとってゆくことについて考察したいと思っているの。

対談は翌日に初日を控えた展覧会場(小山登美夫ギャラリー)で行なわれた。ぼくは「アリスマトニカ」に主演した人形に、ファッションデザイナー・松居エリさんのドレスを着せて現場に連れていった。会うなり、シモンズは「そばに寄って」とぼくをうながし、人形とのツーショットを撮ってくれた。

ローリー・シモンズは、現代のテクノロジーと人間の関係性を、写真を用いて表現する社会心理派の美術家の一人に数えられることもあるが、むしろぼくは、ジョゼフ・コーネルや映像作家のクエイ兄弟ら、繊細で想像的、同時に純粋なまでに素朴でもある、“フェアリーテール”系の作家に近いように感じる。

人形と一緒に、頭ではなく心が歌っている。そのような歌をぼくも歌いたいと思っているのだ。

当ウェブサイトには、ラブドールに関する成人向けコンテンツが含まれております。

18歳未満の方の閲覧は固くお断りしております。

あなたは18歳以上ですか?

[はい]

[いいえ]